BLOG &FORUM

面對不同的聲音,我該聽誰的?

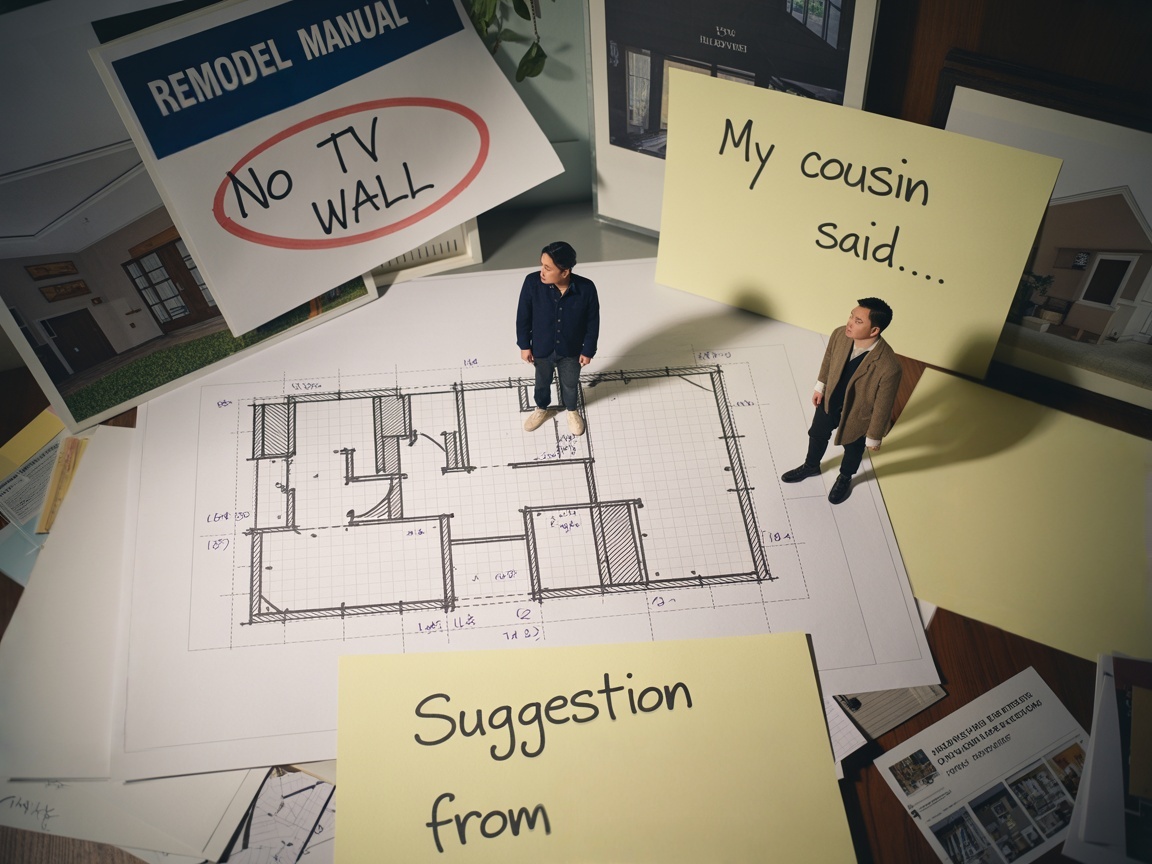

(給開始裝修的你,一份安心做決定的參考指南。圖面來源:IDEOGRAM)

開始裝修以後,你會聽到很多聲音。

熱心的朋友分享經驗、現場的監工給出建議、網路上匿名留言充滿「過來人」口吻,還有一些不具名的「設計師」,只用一句話就否定整個設計規劃。

這些聲音有些語氣堅定,有些自帶說服力,有些甚至看起來像是「忠告」,讓人不自覺就動搖了原本的想法。

你可能開始懷疑:

「這樣做真的好嗎?」

「是不是我太執著了?」

「大家都這樣說,難道我還要堅持原本的設計嗎?」

這篇文章,不是要告訴你誰對誰錯。

而是希望幫你釐清——這些聲音是從哪裡來的,它們在說什麼,又真正代表什麼?

最終,讓你能安心做出屬於自己的選擇。

第一種聲音:親戚朋友的「過來人經驗」

這類聲音常常帶著關心出場:

「我跟你說喔,那個造型天花做了很容易後悔。」

「我表哥以前也找設計師,結果根本用不久就拆了。」

親朋好友的建議之所以影響大,是因為他們跟你熟,說話不用負責任,卻很有情感影響力。他們的經驗可能真實,但也很容易變成「我覺得=你應該」,而忽略了設計其實是因人而異的結果。

你可以聽,但要記得:他們的生活不是你的生活,他們的選擇不一定適合你現在的階段與需求。

第二種聲音:網路論壇上的匿名建議

你可能會在 PTT、Dcard 或某些裝修社團看到這樣的話:

「千萬不要做電視牆,那是智商稅。」

「設計師都會畫得很漂亮,做出來根本不是那麼一回事。」

這些言論看似「過來人提醒」,實際上只是片段式的經驗分享。

在沒有了解你家的格局、需求、預算、喜好前,這些話並不具備參考價值。

而且——網路上的匿名建議,沒人為結果負責。

真正能為你做決定的,不該是某個留言,而是對你家庭、生活有足夠了解的人。

第三種聲音:非設計專業、但語氣很權威的人

常見於房仲、工班、工程管理人員、廣告代理或現場監造:

「這種設計我看過很多了,沒什麼意義。」

「做那麼複雜不實際啦,之後還不是要拆掉。」

他們的出發點,多半是從「好銷售」、「好施工」、「好管理」來思考。並非惡意,但也不是從「你的生活感受」出發。

你得知道的是:這些角色的任務,不是幫你設計生活,而是讓施工流程順暢或銷售更快速。

設計,是另一種任務,它的出發點與責任都不同。

第四種聲音:匿名、不具名的「設計師」

這類聲音常藏在留言區或影片中:

「我也是設計師,這種設計真的太花錢沒必要。」

「以我的經驗,這樣的配色很快就看膩了。」

問題是:他們不說是哪家公司,不秀出自己作品,也沒有被問責的機會。這樣的評論,沒有背景可查,也沒有脈絡可以比對。

你願意把家交給一個你無法確認專業背景的人來評論嗎?

還是你更希望找一個了解你全貌的人,陪你一起把畫面拉清楚、做出平衡的選擇?

第五種聲音:你內心的焦慮與不確定

這是最容易被忽略,卻最真實的聲音:

「我是不是堅持太多了?」

「會不會是我想太美好,才導致預算拉高?」

裝修是一場跟現實妥協、又想靠近理想的拉鋸。

當各種聲音進入耳朵時,最容易被放大的,往往是你內心的不安。

但這不代表你錯了,只代表你需要有人幫你把那個模糊的畫面畫清楚、講白話、做整合。

所以,到底我該聽誰的?

答案很簡單:

你可以聽每一種聲音,但做決定之前,請回來問你自己:

「這個建議,是不是站在我現在的生活角度來說的?」

「這個人,會不會陪我處理後續的所有發生?」

「他們能不能為這個建議,負實際的責任?」

設計師的任務,不是要蓋過所有聲音,而是幫你在這些聲音之中,看見自己的聲音。

有時候你會發現,設計圖不只是圖紙,而是幫你把內心混亂變成有次序、有彈性、可預見的生活節奏。

如果你心裡也有聲音,但說不清楚,沒關係

你不是要成為專家,也不是要立刻做出完美的選擇。你只需要有人陪你聽、陪你看、陪你想清楚——這才是設計最真實的價值。

如果你正在裝修,也正在被這些聲音拉來拉去,我想說,你不是孤單的。

讓我們聊聊,把那些聽來的話、看到的圖、你心裡的疑問,都攤開來說。

沒有壓力,沒有急迫,只是一段陪你釐清的過程。