BLOG &FORUM

自然、空隙與共生:籐本壯介的建築語言

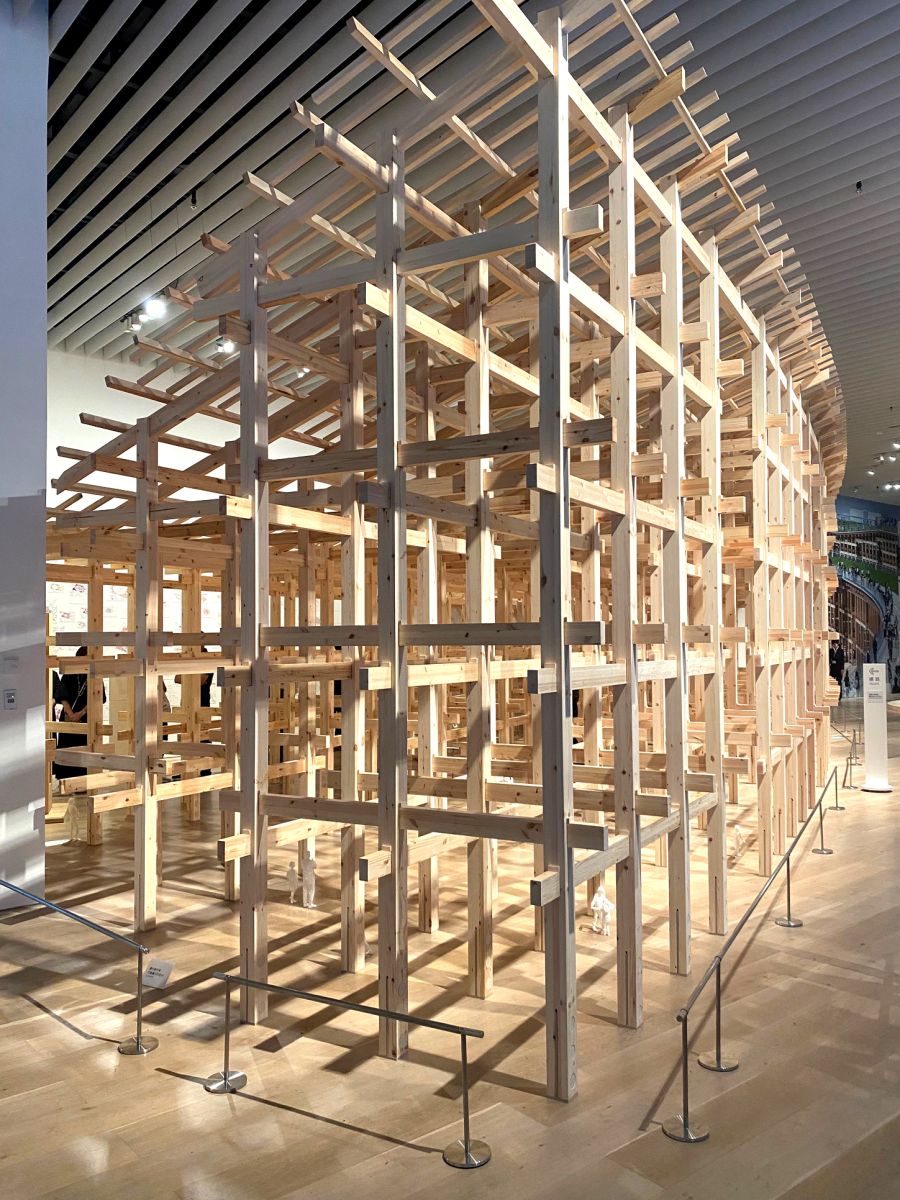

(籐本壯介強調,在集體中仍存在著個人,並由獨立的形式構成一個複雜體。)

每年的建築旅行,都是為了與真實的空間對話。今年七月,我再次回到東京,造訪六本木的森美術館,展出了關於2025年大阪世博的建築與城市規劃,其中一位主角,是我長久關注的日本建築師---籐本壯介(Sou Fujimoto)。

他並不是以強烈風格標記作品的那類建築師,而是以「模糊界線」、「與自然共生」為核心語彙,潛移默化地改變我們對空間的感知與使用方式。這篇文章,便想從他的生平與設計理念出發,聊聊他近期在日本與台灣的幾個重要作品,並談談他如何在國際建築語境中,走出屬於自己的一條路。

從北海道出發的建築思維

籐本壯介於1971年出生於日本北海道,一個冬季綿長、自然壯麗的地方。他並非科班出身的設計世家,但從小與自然相處的經驗,深深影響了他後來的建築觀。

他畢業於東京大學建築系,2000年成立了「Sou Fujimoto Architects」,自此開始在建築界嶄露頭角。他並不急著走上國際舞台,而是一步步地累積作品、磨練語言。直到2008年,他以《House N》一案獲得高度評價,才真正受到世界矚目。

他的作品從住宅、裝置到大型公共建築,遍及日本、歐洲、亞洲許多城市,但無論形式如何演變,他始終堅守著一個設計命題:人與自然的關係,應該被重新定義,而非被牆體分隔。

不畫邊界的建築語言

籐本壯介擅長處理「空隙」——那些不是實牆、不是空地的灰色地帶。

例如,他著名的《House NA》住宅,是一棟宛如透明積木組合而成的居住空間,模糊了內與外、樓層與樓層之間的界線。他讓建築不再只是封閉的盒子,而成為一系列自由流動的平台、層架與空間縫隙。住戶像在森林裡生活一般,自由移動、自由呼吸。

這樣的理念,在大型公共建築上也得到了延伸。在2013年的《Serpentine Gallery Pavilion》設計中,他使用輕盈的白色鋼管堆疊出一個半透明、彷彿漂浮的空間,讓使用者在其中自由穿梭、休憩、甚至迷路。他的建築,總讓人忍不住慢下腳步,與空間產生關係。

來自南國的冰店:台南「南埕衖事」

2022年,一座八層樓,位於台南市中心巷弄的冰店空間——「南埕衖事」,成為台灣建築圈與設計圈的熱門話題。

在本案中,籐本壯介沒有一味重建或複製日式風格,而是以頂樓天光、縱向動線、留白空間、無介定的內外,為基礎,將巷弄文化與自然元素導入設計中。他甚至設計了旋轉而上的Long Stair,讓人沿著樓梯,探索每一層的空間,最後抵達屋頂的空中露台。

這是一種非常「非典型商業空間」的手法,它更像是一場小型城市探險。你不只是來買一碗冰,而是參與一場與台南城市肌理互動的體驗。

他說:「我希望空間不是由我決定用途,而是讓人們自己找到生活的位置。」

這不只是一間冰店,而是籐本壯介建築觀的濃縮版:生活,是可以在建築中被慢慢展開的。

2025大阪世博:木作圓廊與「共創未來社會」

回到森美術館的展覽主題——2025大阪萬國博覽會。這場博覽會的主題是「未來社會的實驗場」,而籐本壯介擔任整體會場設計中的「木作圓廊」主建築設計師之一。

這座圓形的木構大廊道,長達2公里,連結會場各個展館。它不只是通道,更是一個與自然共構的平台。屋頂設有太陽能板、綠意植栽,結合低碳建材與再生能源使用,展現了日本建築界對永續的實踐。

籐本將這條長廊視為「漂浮的森林」,象徵人與自然科技的共存。他在訪談中提到:「未來不是封閉在科技泡泡裡,而是開放在森林與城市的邊界之間。」

這樣的想像,與他早期的建築哲學一脈相承。他從未離開「自然」、「空隙」與「共生」這三個關鍵詞,只是將它們不斷地放入新的語境中去重新解釋。

設計的未來:不快、不強、不說教

籐本壯介的建築從來不是那種一眼就能辨識的「品牌式風格」。他不依賴形式上的張力,也不追求宏大敘事。反而是像台南的午後陽光,像小巷的風,一種慢慢滲透你感官的節奏。

他從來不是要你「看他建築的厲害」,而是邀請你進入建築的縫隙,找到自己的位置。這也是我每年旅行的意義——在不同建築師的世界裡,找到新的觀看方式,也重新觀看自己。

下次如果你在東京、台南,或未來的大阪,不妨走進籐本壯介的建築裡,別急著拍照或打卡,試著停留、傾聽、感受空氣的流動。那麼,也許你會理解,建築不只是設計物件,而是人與自然之間那條看不見的關係線。